In 2025 jährt sich deutschlands größte Waldbrandkatastrophe zum 50. Mal. Damals, 1975, als die Lüneburger Heide in Flammen stand, war auch ein weit verbreitetes Löschfahrzeug des Katastrophenschutzes aus den 1960er Jahren dort im Einsatz: das Tanklöschfahrzeug TLF 8/8 (Bund).

Aufgebaut auf einem Mercedes-Benz Unimog 404.1 S mit 90 PS und 5,5 t. GG, ausgestattet mit einem 800 Liter Tank und einer Pumpe, die die gleiche Menge pro Minute fördern konnte sowie einer Tragkraftspritze TS 2/5, die 200 L/Min. bei 5 bar zur Verfügung stellte. Durch die bescheidene feuerwehrtechnische Beladung war es ausschließlich für die Bekämpfung von Vegationsbränden und zur Wasserversorgung von Einsatzstellen ausgelegt. Den (inoffiziellen, aber zum besseren Verständnis geläufigeren) Namenszusatz „Bund“ erhielt es deshalb, weil es von der Bundesrepublik Deutschland für die zivile Verteidigung beschafft und zunächst dem Luftschutzhilfsdienst (LSHD) zugeteilt wurde. Insgesamt orderte der Bund 1.761 Fahrzeuge dieses Typs in mehreren Tranchen. Somit ist das TLF 8/8 (Bund) der meistgebaute Fahrzeugtyp für die Feuerwehr der Nachkriegsgeschichte.

Nach der Waldbrandkatastrophe 1975 in der Heide und im Wendland entstand auf Weisung des Landes Niedersachsen daraus der Fahrzeugtyp „Waldbrand“. Ein zum TLF 8/18 weiterentwickeltes und auf das Nachfolgemodell (gemeinhin als U 1.300 L bekannt) aufgebautes Löschfahrzeug für weiterhin überwiegend Vegetationsbrände, das im Gegensatz zum bundesweit genormten TLF 8/18, über eine zusätzliche Dachluke verfügte.

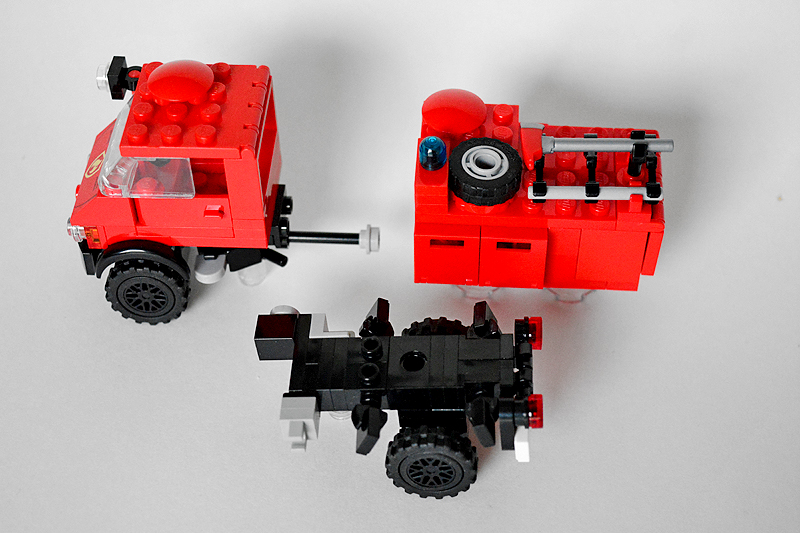

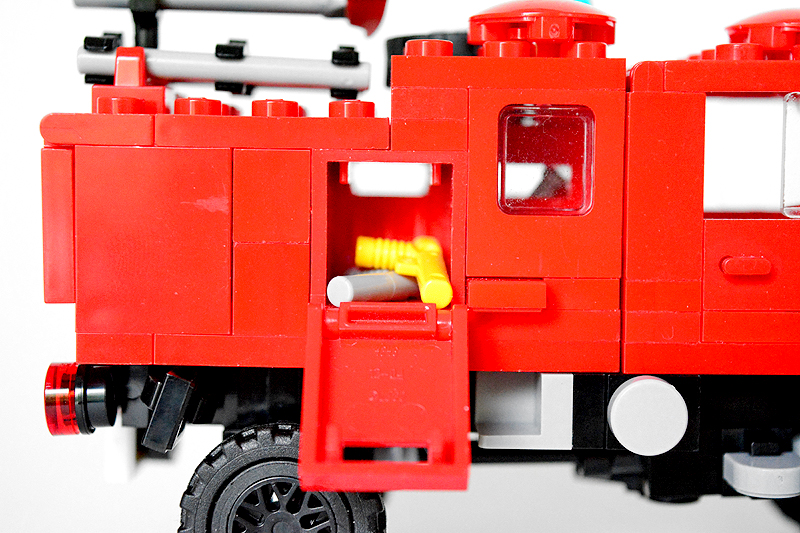

Das alte TLF ist durch seine kantige Form ein dankbares Vorbild für eine Umsetzung in den Maßstab der 4- bzw. 5-Noppen-Breite. Bei genauer Betrachtung des Originals fällt auf, dass bspw. die hinteren Kotflügel lediglich aus angeschweißten Viereckblechen samt Schmutzfängern bestehen. Um dies realisieren zu können musste ich an der Stelle mit Snot-, bzw. Lampensteinen arbeiten. Somit sitzt lediglich die Kabine auf einem Fahrgestell aus Platten. Ich habe mit dem Gedanken gespielt den Aufbau in einer 5er Breite zum bauen. Entschied mich letztlich für die Breite von vier Noppen., da auch mein weiterer UniMOC genauso „schmal“ ist und schließlich besser zueinander passen. Da sich die Türen des Aufbaus an den Seiten originalerweise nach unten klappen lassen, boten sich hier passenderweise die als Briefkästen bekannte 2x2x2er Containerboxen an. Mit der als Blüte oder Absperrrad bekannten 1×1 Rundplatte ließen sich die inversen, gewölbten Gleitfliesen als Dachluken auf dem Fahrzeug befestigen. Der bedruckte 2×4 Dachstein, der eine durchaus passende Motorhaube wiedergibt, war 2019 Teil eines kleinen City-Bausatzes (Nr. 60212). Ein paar weitere Details, die man sicher den Fotos entnehmen kann, vervollständigen das Modell.

Ob ich das Original einigermaßen wiedererkennbar nachgebaut habe, darf jeder für sich entscheiden. 😉

Nachtrag: Ich habe Lyse’s Kommenter mit seinem Verbesserungsvorschlag umgesetzt und diese seine nun hier angewendete Rad/Reifen-Kombi passt erheblich besser. Vielen Dank für den Hinweis!