1957 beschaffte die Berufsfeuerwehr Farnheim ihren ersten auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Gerätewagen für die Wasserrettung nach dem zweiten Weltkrieg. Zuvor hatte noch ein in Eigenregie umgebautes LLG (Leichtes Löschfahrzeug), das den 2. Weltkrieg überlebte, als Einsatzfahrzeug genüge getan. Auf einem 5to-Fahrgestell von HanoMOC F35 baute die Feuerschutzfabrik Steinle einen sehr flachen Aufbau auf dessen Dach im Fahrbetrieb ein Aluminiumboot verlastet war. Mittels am Heck montierten Spindeln war die Fahrzeugbesatzung in der Lage, das Boot vom Fahrzeugdach zu holen und Klarschiff zu machen. Der 4-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor des HanoMOC enwickelte bei 2.800 U/Min 51 kW (70 PS).

Das Fahrzeug ging 1972 außer Dienst und wurde an die Freiwillige Feuerwehr Marktmaschenroth verkauft. Dort leistete es noch einige Jahre wertvolle Dienste, ehe es auch dort endgültig in den verdienten Ruhestand wechselte. Eine private Sammlergemeinschaft aus Hessen kaufte das Fahrzeug von der Feuerwehr auf und restaurierte es im Rahmen ihrer Möglichkeiten. So fuhr es bis in 1990er Jahre hinein bei Oldtimer-Sternfahrten mit oder war Teil historischer Fahrzeugausstellungen. 2002 trennte sich sich die Sammlergemeinschaft von zahlreichen Exponaten, zu denen auch der alte HanoMOC gehörte. Er fand bei einem Gebrauchtwagenhändler für Nutzfahrzeuge in Leopoldstadt ein neues Zuhause. Dort stand das Fahrzeug über eineinhalb Jahrzehnte letztlich vergessen in einer abgelegenen Ecke des weitläufigen Betriebsgeländes. 2016 kaufte schließlich die feuerwehrhistorische Abteilung das Fahrzeug für den symbolischen Wert von einem 1 Euro auf und restaurierte es in den kommenden vier Jahren von Grund auf. Viele Ersatzteile, die mittlerweile, selbst gebraucht, nicht mehr zu beschaffen waren, wurden entweder in Eigenregie oder von Formen- und Machinenbauern aus Farnheim angefertigt.

Vor wenigen Wochen verließ das Fahrzeug schließlich nach mehreren hundert Stunden Aufwand im bestmöglichen Retaurationszustand die heiligen Hallen der Zentralwerkstätten an der Feuerwache 4 und wurde im Anschluss interessierten Medienvertretern präsentiert.

Auf der Suche nach weiteren interessanten Oldtimern fiel die Wahl auf einen Gerätewagen-Wasserrettung (GW-W). Hat diese Fachgruppe doch bedingt durch die Nähe zu Fluss und Meer in Farnheim eine lange Tradition, an die im kommenden Museum hinreichend erinnert werden soll. Als Ideengeber lässt sich zweifelsohne der Gerätewagen-Wasserrettung der Berufsfeuerwehr Hannover benennen, der zwischen 1961 und 1970 in der niedersächsischen Landeshauptstadt Dienst tat. Nur der Vollständigkeit halber aber sei gesagt, das der Hanomag L28 ursprünglich und viele Jahre vorher als Gerätewagen-Atemschutz angeschafft wurde.

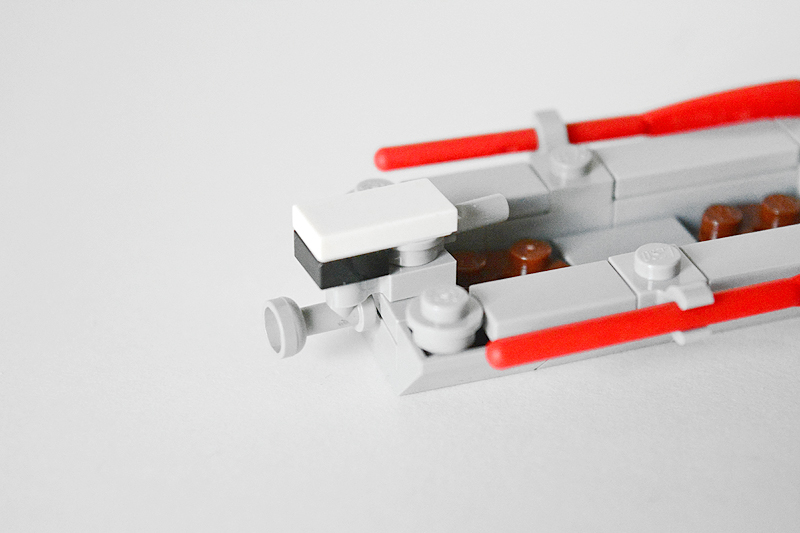

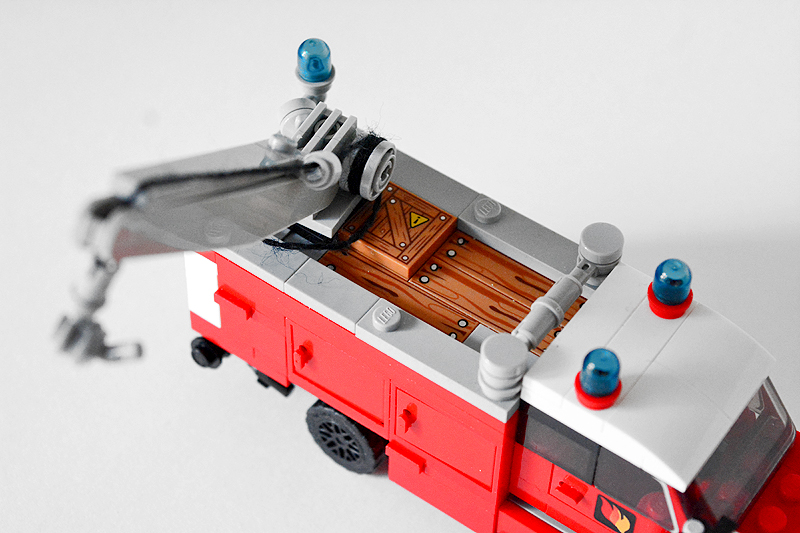

Sei’s drum. Klassisch 4-Noppen breit ist dieses Modell, wenn man den seitlich angeflanschten Kleinkram mal außer Acht lässt. Das ist auch insoweit konsistent, da auch sämliche Kleintransporter (bis auf die Kofferaufbauten der Rettungswagen) mit vier Studs in der Breite auskommen. Wie beim Hannoveraner Vorbild sind sämtliche Gerätschaften sowie der Außenborder im Aufbau verstaut. Aus Ermangelung an Vorbildfotos ist die heckseitig installierte Abrollvorrichtung eine Eigenkreation. Keine Ahnung, ob so etwas tatsächlich am Vorbild existierte. Und wenn nicht, ist es auch egal, denn dieses MOC ist schließlich ein Farnheimer Original. 😉

Da das Fahrzeug vor Einführung des „Frankfurter“ Lackierschemas mit seinen weiß abgesetzten Koflügeln, Fahrerhausdächern und Aufbauecken beschafft wurde, entschied ich mich für eine durchgängig rote Farbgesteltung. Evtl. nehme ich das rot/weiße Schema später noch einmal auf – alleine schon deshalb, um zu sehen, wie es an diesem Modell wirkt.