Die Berufsfeuerwehr Farnheim hat als Träger des städtischen Rettungsdienstes die ersten beiden Rettungswagen der neuen Generation erhalten und in Dienst gestellt. Sie sind Teil einer Beschaffungstranche, die insgesamt neun Fahrzeuge umfasst.

Das neue Aufbaukonzept und die damit verbundene Lagerung der med. Komponenten wurde in enger Abstimmung mit der Planungsgruppe Rettungsdienst, der Beschaffungsstelle und dem Aufbauhersteller erarbeitet und realisiert.

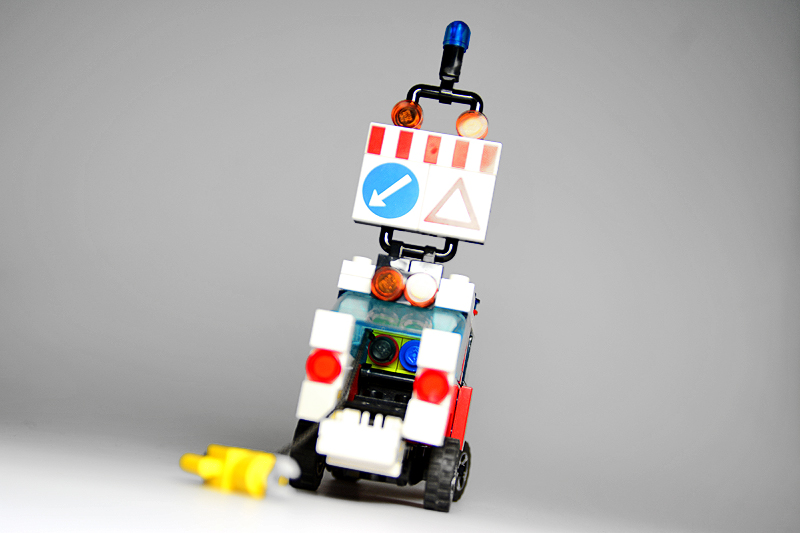

Nach dem DRK-RTW folgten nun gleich zwei Rettungswagen für die Feuerwehr. Die einheitlichen Rettungsmittel, auch über die Hilfsorganisationen hinweg, unterscheiden sich bis auf wenige Details nur über das Farbschema. Da ich mit den vertikal gestreiften Hecktüren das alten RTWs nicht wirklich zufrieden war, löste ich es diesmal über eine Folierung. Das ist zwar nicht puristisch, aber realistischer. Und als das gewisse Etwas sind die grauen Streifen retroreflektierend. Und am Heck erstrahlt bei Anleuchten ein Dreieck inmitten der Diagonalschraffierung.

Auch der Innenraum sowie die Fahrtrage gleichen dem/der des DRK-RTWs. Einzig strahlt nun blaue Innenbeleuchtung anstatt weißer. Warum blaue Innenbeleuchtung bei Rettungsdienstfahrzeugen eingesetzt wird, erklärt sich hier.

The Farnheim fire department as a carrier of the municipal rescue service has received the first two ambulances of a new generation. They are part of a procurement tranche comprising a total of nine vehicles.

The new construction concept and the associated storage of the medical components were developed and implemented in close cooperation with the planning group Ambulance Service, the Procurement Agency and the vehicle body builder.

Two ambulances for the fire department now followed the ambulance of the German Red Cross (DRK). The same rescue vehicles mean, they only differ in a few details and of course the color scheme. Since I wasn’t really satisfied with the vertical striped rear doors of the old ambulance, I now solved it with stickers. That’s not puristic for some, but more realistic. As a special feature the gray stripes are retroreflective. And at the rear a triangle appears within the diagonal striping when illuminated.

The interior as well as the stretcher are the same builds as of the emergency vehicle of the Red Cross. As a special note blue interior lighting now emits instead of white. Why blue interior lighting is used in rescue vehicles, can be read here (available in German language only).

- Der neue RTW…

- … ähnelt zwar sehr dem alten…

- … hat aber einige Neuerungen zu bieten

- Die Beifahrerseite verfügt nun auch über ein Trittbrett

- Reflektierende Konturmarkierungen an den Seiten…

- … und vor allem am Heck

- Das Dekor sollte wohl auffallen

- Die beiden neuen Rettungswagen…

- … als erste einer neuen Beschaffungsserie

- Auch die Kabine bekam das bekannte Facelift spendiert

- Die Trage kennt man schon vom DRK-RTW…

- … den Rest eigentlich auch

- Blick in den Innenraum

- Auch die Trage passt hinein

- Die alte vertikale Warnlackierung ist passé

- Für bessere Erkennbarkeit in der Nacht…

- … sorgen umfassende reflektierende Markierungen

- Das aktuelle Rettungstrio

- Die drei neuen RTWs versammelt fürs Gruppenfoto