Das modernste Fahrzeug der BwF (Bundeswehrfeuerwehr) Farnheim ist eines, das speziell für die Anforderungen des Gebäudebrandschutzes entwickelt wurde. Der Fachterminus im Bundeswehrsprech lautet hierbei auch etwas sperrig Feuerlöschkraftfahrzeug Gebäudebrand, kurz FLKfz G und gleicht keinem aktuell genormten kommunalen Löschfahrzeugtyp. Am ehestem ähnelt es einsatztaktisch wohl noch einem TLF 16/25 alter Normierung.

Ein 3.000 L Wasser- und ein 300 L Schaummitelltank sind mit der FP 10/2000 verbunden. Das Pump-and-Roll-Verfahren lässt die Löschwasserabgabe auch während des Fahrbetriebs zu. Somit eignet es sich auch, dank des Allradantriebs und der grobstolligen Bereifung, für die Vegetationsbrandbekämpfung. Überdies kann über einen fernlenkbaren Dachwerfer 1.200 L Löschmittel/Min. bis zu 50 Meter weit auf den Brandherd abgegeben werden. Die Kabine kann eine Gruppe von insg. 9 Personen aufnehmen.

Die Beschaffung von Löschfahrzeugen übernimmt das Bundesministerium für Verteidigung. Hierbei setzt man auf bewährte Löschtechnik aus der freien Wirtschaft, die in diesem Fall allerdings auf die speziellen Bedürfnisse der Bundeswehr zugeschnitten sind. In einem mittlerweile dritten Baulos werden die FLKfz G den Bundeswehrfeuerwehren zugeteilt, um die ersten, sog. FLKfz Mehrzweck, hü (handelsüblich), die gemeinhin einem HLF 16/12 entsprechen, je nach Anforderung, zu verstärken.

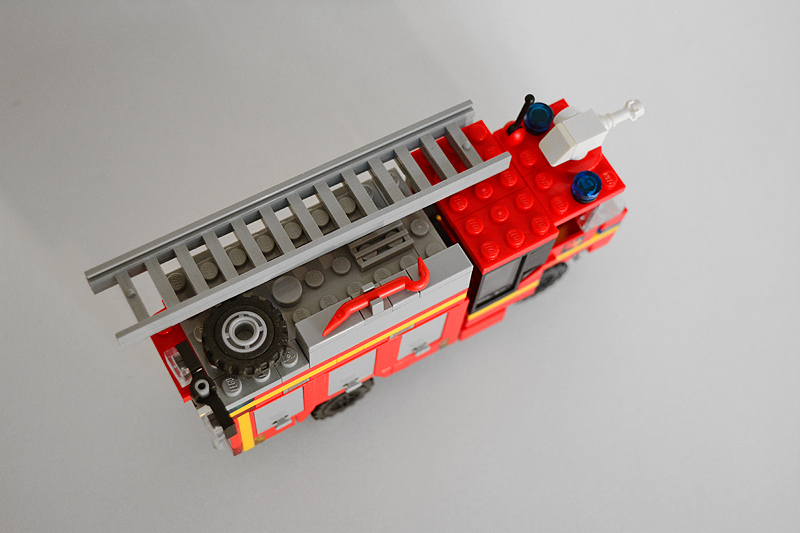

Dem ersten ELW gl, auf dessen Bildern sich übrigens schon sein Nachfolger zu erkennen gibt, habe ich nun ein erstes Großfahrzeug zur Seite gestellt. Gut, wenn man bereits so einiges auf die Räder gestellt hat. Dadurch ließen sich von meinem mein HLF 20-KatS der Freiwilligen Wehr einige Baugruppen für das neue Bundeswehr-Löschfahrzeug nutzen. Um grundsätzlich eine gesunde Durchmischung an verschiedenen Fahrzeugherstellern bei meiner Flotte zu erhalten, habe mich für die Gestaltung des Fahrerhauses mal wieder bei einem anderen Fahrzeugstyp bedient und mich damit bewusst gegen den in der städtischen Feuerwehr bekannten Hersteller entschieden.

Der größte Unterschied im direkten Vergleich des HLF 20-KatS ist die sog. F-Cab (Fire-Cabine). Sie soll durchaus an das Original von Ziegler erinnern. Ansonsten unterscheidet sich das Fahrzeug im Weiteren nur in Details, wie der Beladung an Einsatzgerätschaften oder der Dachbeladung und sonstigen Kleinigkeiten, wie der Dachwerfer von seinen bautechnischen Ideengeber. Ich denke, dass das Modell auch den direkten Vergleich mit dem Vorbild nicht scheuen muss, dadurch dass sich hierbei viele designtypische Merkmale dieses Fahrzeugtyp in der 4er/5er Baubreite realisieren ließen.

Was jetzt noch den Ausstehenden für Verwirrung sorgen könnte, wäre die nahezu identische Farbgebung mit den Fahrzeugen der städtischen Feuerwehr (BF und FF) durch die sog. Konturmarkierung. Auch wenn die Markierung hierbei durchaus dem Vorbild entspricht, bin ich – was die Unterscheidbarkeit mit den Städtern angeht – hierbei noch nicht zufrieden. Ich habe allerdings noch keinen Schimmer, wie sich der Bundeswehr-Fuhrpark zukünftig besser unterscheiden ließe. Vielleicht habt Ihr ja eine (umsetzbare) Idee? Für sachdienliche Gedankenanschubser wäre ich dankbar.