In der 1950er Jahren kam es zur Entwicklung eines grundlegend neuen Fahrzeugkonzeptes. Es sah vor, den Aufbau, je nach Bedarf und Anforderungen, einfach gegen einen anderen zu tauschen. Allerdings dauerte es annähernd 30 Jahre bis 1980 solche als Wechsellader bezeichneten Fahrzeuge erstmals genormt wurden. Denn zuvor gab es fünf unterschiedliche Systeme, die untereinander nicht kompatibel waren:

- Unterfahrsystem – Es kam sog. Wechselbrücken gleich, bei dem das Fahrzeug unter den aufgeständerten Container fuhr, um ihn aufzunehmen. Ab 1971 bei der BF Berlin im Einsatz.

- Schwenkarmsystem – Die bekannten Absetzkipper nahmen mit seitlichen Schwenkarmen die Ladung auf. Erste Fahrzeuge stellte ab 1955 die Feuerwehr in Mannheim in Dienst. 1971 folgten Duisburg und München, die dieses System u. a. noch immer betreibt

- Seilsystem – zwei Seile ziehen den Container auf eine schräg gestellte Auf- bzw. Abgleitvorrichtung, daher auch die Bezeichnung Gleitkipper. Dieses System galt in den 1970er Jahren als wegweisend, nachdem sich das Unterfahrsystem als unpraktisch erwies. Die Feuerwehren Dortmund, Kassel, Hannover, Bonn, Münster und Bremen führten dieses System bei sich ein

- Hakensystem – Dieses System kam 1972 auf den Markt und ist das heute meist gebräuchliche Abrollsystem. Dabei zieht ein hydraulisch beweglicher Haken den Abrollbehälter auf das Fahrgestell. Ab 1974 ging System bspw. in Duisburg, München und Frankfurt a. M. in den Einsatzdienst. Auch Feuerwehren, die zuvor auf das Seilsystem setzten, rüsteten ihre Fahrzeuge schließlich in teils langen Doppelnutzungszeiten auf Hakensysteme um

- Niederflurhubwagen – Fahrzeuge, bei denen sich der hintere, beladbare Fahrzeugteil hydraulisch absenken lässt, fand bei einigen wenigen Feuerwehren Verwendung. Allen voran sei die Feuerwehr Frankfurt a. M. genannt. Aber u.a. auch in Köln, München, Bremen und Düsseldorf war das System zu finden

Mit Beginn der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begannen auch der Planungsausschuss der Feuerwehr Farnheim und die Abteilung Technik mit der Beschaffung zweier Wechselladerfahrzeuge und einigen dazugehörigen Containern. Das erhöhte die Funktionalität und senkte die Anschaffungskosten erheblich – sehr zur Freude der Stadtkämmerer. Es war vieles möglich, vor allem stellten sich damals die Befürworter Feuerwehren vor, die mit Wechselladern zu jedweden Einsätzen fuhren. Kritiker hingegen befürchteten dadurch nach und nach die komplette Abschaffung der traditionellen Feuerwehrfahrzeuge. Wie wir heute wissen, bestätigte sich dieser Trend nicht.

Doch zurück den Anfängen in Farnheim. 1975 wurden die beiden ersten Wechselladerfahrzeuge und fünf Container werbewirksam der Öffentlichkeit präsentiert. Neben den Trägerfahrzeugen umfasste das anfängliche Containerrepertoire zwei verschieden hohe Mulden, zwei Tankbehälter mit je 5.000 L Fassungsvermögen sowie einen Abrollbehälter Atemschutz. Die Wechselladerfahrzeuge der ersten Generation waren noch auf 13 Tonnen-Zweiachs-Fahrgestellen aufgebaut. Die zu bewegenden Massen waren eben noch recht überschaubar. Zugleich einigte man sich mit Kommunalbetrieben der Stadt früh auf einen Hersteller des Hakensystems, sodass die Feuerwehr bei Bedarf schnell auf weitere WLFs aus dem Kontingent der Stadtbetriebe zuzückgreifen könnte.

Das neue Abrollsystem etablierte sich schnell und wurde daher rasch erweitert. Bereits 1980 verfügte die Wehr über drei Trägerfahrzeuge der Maschinenfabrik Augustastadt auf MAS KH 1319 F 4×2 und insgesamt 10 Abrollbehälter.

Mit den nachfolgenden Jahrzehnten und dem stetig umfangreicher werdenden Aufgabenbereich der Feuerwehr wurde auch das Wechselladerprogramm immer weiter ausgebaut. Viele Container für etliche Spezialaufgaben im Brandschutz, der Technik, Logistik oder auch im Umweltschutz kamen hinzu. Heute, im Jahr 2023, umfasst das Containerprogramm der Feuerwehr Farnheim insgesamt 54 Abrollbehälter, die auf 13 verschiedene Containerfahrzeuge verlastet werden können. Überdies können die Wechsellader im Bedarfsfall Anhänger ziehen, auf denen ein zweiter Container verlastet werden kann.

Seitdem auch die Freiwillige Feuerwehr mit einigen Spezialaufgaben (z.B. Logistik und Katastrophenschutz) betreut ist, zählen auch einige Wechselladerfahrzeuge inkl. Containern zu ihrem Fuhrpark.

Der umfassende, moderne Abrollbehälterpool beinhaltet Container für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Jedoch lässt sich bei den Beschaffungen der letzten Jahre ein Trend feststellen. Die neuesten Errungenschaften haben thematisch mehr mit der Gefahrenabwehr im Katastrophenschutz, denn mit klassischen Szenarien, wie der Brandbekämpfung, technischen Hilfe oder dem Umweltschutz zu tun.

Übrigens sind drei der fünf zuallererst beschafften Container noch heute im Dienst.

- AB 1 – Mulde, Bj. 1975

- AB 2 – Großmulde (hoch), Bj. 1975

- AB 3 – Tank 1 (Gefahrgut), Bj. 1975

- AB 4 – Großbrand, Bj. 2009

- AB 5 – Schlauch 1, Bj. 2000

- AB 6 – Atemschutz, Bj. 2006

- AB 7 – Schaum1, Bj. 1986

- AB 8 – Rüst/Kantholz, Bj. 1991

- AB 9 – Bau, Bj. 1992

- AB 10 – Mulde/Kran, Bj. 1994

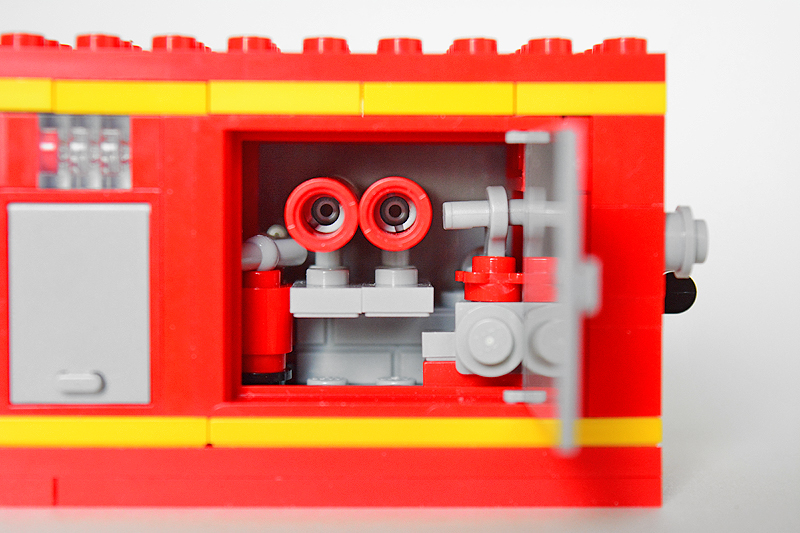

- AB 11 – LöschG. Bj. 1999

- AB 12 – Hochwasser, Bj. 2011

- AB 13 – Mulde (Umwelt-Gewässer), Bj. 2013

- AB 14 – Bindemittel, Bj. 1995

- AB 15 – Schlauch 2, Bj. 2010

- AB 16 – Kranzubehör, BJ. 2013

- AB 17 – Großbrand, Bj. 1989

- AB 18 – Sand, Bj. 1982

- AB 19 – Tank, Bj. 1992

- AB 20 – Schaum, Bj. 1993

- AB 21 – Kraftstoff, Bj. 2008

- AB 22 – Gefahrgut/Auffangbehälter, Bj. 2008

- AB 23 – Havariepumpe, Bj. 2011

- AB 24 – Rüst, Bj. 2013

- AB 25 – Versorgung/Küche, Bj. 2008

- AB 26 – Versorgung/Unterkunft, Bj. 2008

- AB 27 – V-Dekon, Bj. 2016

- AB 28 – Schiffsbrandbekämpfung, Bj. 2002

- AB 29 – Umwelt-Gewässer, Bj. 2003

- AB 30 – Hochwasser, Bj. 1999

- AB 31 – Großmulde, Bj. 1987

- AB 32 – Sandsack, Bj. 2001

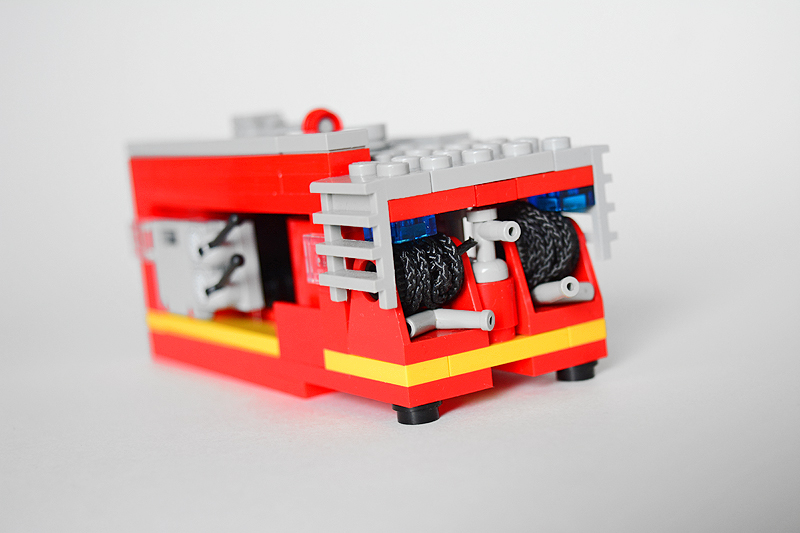

- AB 33 – Löschwasser-Versorgung (HiTrans Fire System) (Bund), Bj. 2008

- AB 34 – Gefahrgut/Übung, Bj. 2015

- AB 35 – Tank, Bj. 1999

- AB 36 – Realbrandausbildung, Bj. 2010

- AB 37 – Transport, Bj. 2010

- AB 38 – Schaum, Bj. 2012

- AB 39 – CO2, Bj. 2015

- AB 40 – MANV, Bj. 2015

- AB-41 – Pulver, Bj. 2016

- AB 42 – Pulver, Bj. 2016

- AB 43 – LUF 60, Bj. 2015

- AB 44 – Betreuung, Bj. 2016

- AB 44 – Tank, Bj. 2016

- AB 45 – Versorgung/Hygiene, Bj. 2018

- AB 46 – TLad, Bj. 2018

- AB 47 – CBRN, Bj. 2018

- AB 48 – Mulde/Hochvolt, Bj. 2021

- AB 49 – Rettungsmittel, Bj. 2019

- AB 50 – Generator 680 kVA, Bj. 2020

- AB 51 – Generator 680 kVA, Bj. 2020

- AB 52 – Trinkwasser-Notversorgung 15.000 L (Bund), Bj. 2022

- AB 53 – Trinkwasser-Notversorgung 15.000 L (Bund), Bj. 2022

- AB 54 – Trinkwasser-Technik (Bund), Bj. 2022

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es für eine Großstadtwehr wie in Farnheim sinnvoll ist, einige Abrollbehälter mehrfach vorzuhalten, tw. weil es die Einsatzhistorie gelehrt hat oder, weil damit Fahrzeuge kostengünstiger ersetzt wurden. So verfügt die Feuerwehr Farnheim kategorisiert getrachtet über insgesamt 8 Mulden in teils unterschiedlicher Ausprägung, wovon einige festen Aufgaben zugewiesen sind. Die übrigen dienen der Einsatzlogistik. Im Pool stehen drei AB-Schaum, wovon zwei drei alte Schaumtankfahrzeuge ersetzten. Drei weitere AB-Tank sorgen bei größeren Brandereignissen für die Löschwasserversorgung oder bei Gefahrguteinsätzen für die Aufnahme von Flüssigkeiten aller Art. Es folgen mengenmäßig noch zwei AB-Trinkwasser-Notversorgung, zwei AB-Pulver, weitere zwei AB-Schlauch, zwei AB-Generator 680 kVA und schließlich zwei AB-Großbrand.

Derzeit stehen 13 Wechselladerfahrzeuge im Fuhrpark der Feuerwehr Farnheim. Mehrheitlich Fabrikate der Maschinenfabrik Augustastadt (MAS) und der Fahrzeugwerke Colm (Falcon).

- WLF 1 (FW 2), Bj.2016, Spacestar FL.2644 6×4

- WLF 2 (FW 5), Bj. 2016, Spacestar FL.2644 6×4

- WLF 3 (FW 3), Bj. 2004, Falcon Loadsta, S360.24 6×4

- WLF 4 (FW 4) Fahrschule, Bj. 2004, Spacestar FL.2338 6×4

- WLF 5 (FW 4) Kran, Bj. 2014, Falcon Roxsta X480.41 8×8

- WLF 6 (FW 5), Bj. 2005, Falcon Weightsta X440.41 8×6

- WLF 7 (FW 4) Bj.2020, Spacestar FL.3648 8×6 R29

- WLF 8 (FW 3), Bj. 2006, Spacestar FL.2341 6×4

- WLF 9 (Schule) Kran, Bj. 2009, Falcon Roxsta X480.41 8×8

- WLF 10 (FW 3), Bj. 2007 Spacestar FL.2341 6×4

- WLF 11 (FW 2) Fahrschule, Bj. 2009, Falcon Loadsta, S420.26 6×4

- WLF 12 (FW 4), Bj. 2011, Falcon Loadsta, S450.26 6×4

- WLF 13 (FF) Bj. 2014, Falcon Roxta X480.41 8×8