Die Anhängeleiter, die die Feuerwehr Sandergast seit 1979 in ihren Reihen stehen hat, soll wohl im kommenden Jahr endgültig ausgemustert werden. Verdient hätte sie es. Zumal es seit 1998 bereits eine vollautomatisierte Drehleiter auf der Insel gibt – seit 2019 auch mit Rettungskorb. Zwar kamen in der Vergangenheit hin und wieder bei größeren Ereignissen beide Leitern zum Einsatz, wohl auch deshalb hielt man hier derart lange an der Anhängerleiter fest.

Zwar wurde die AL, die übrigens eine Steighöhe von 18 Metern ausweist, gehegt und gepflegt, dennoch hat sie in der rauen Nordseeluft über die Jahre und Jahrzehnte tüchtig Patina angesetzt – der Lack ist matt, hier und da Flugrost tw. übermalt, aber technisch funktionstüchtig und, vor allem, sicher. Noch wird das gute Stück gezogen vom Rüstwagen.

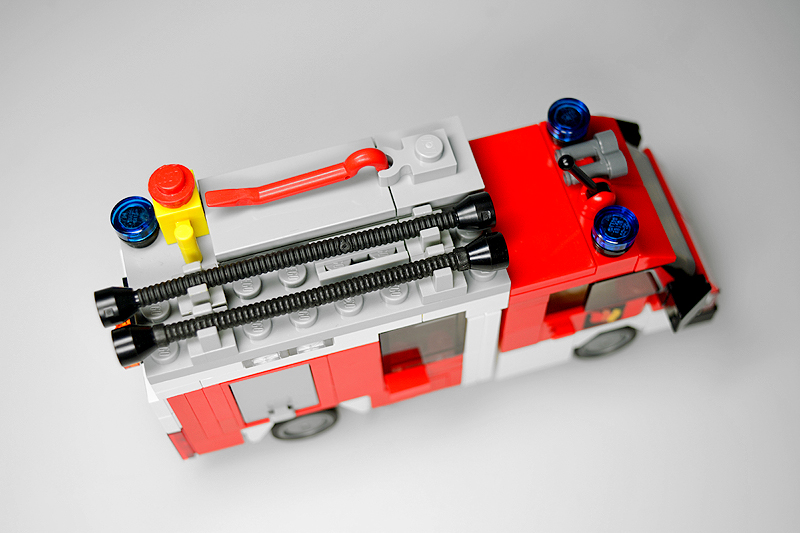

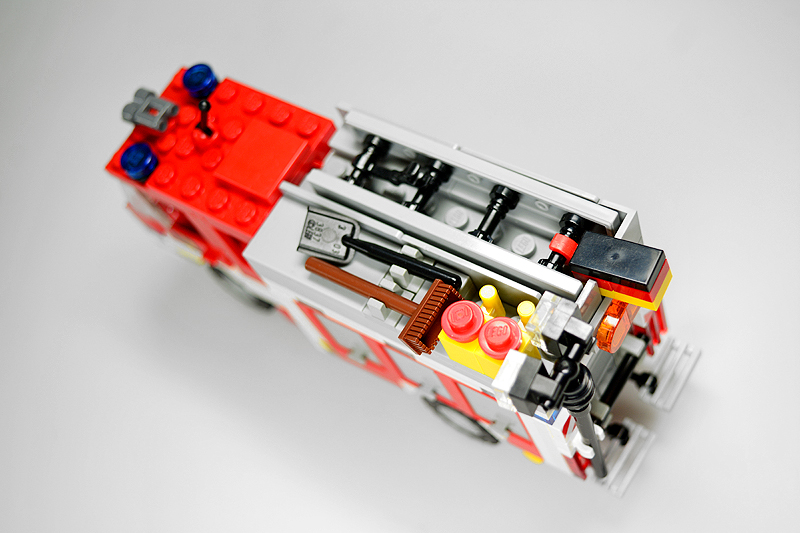

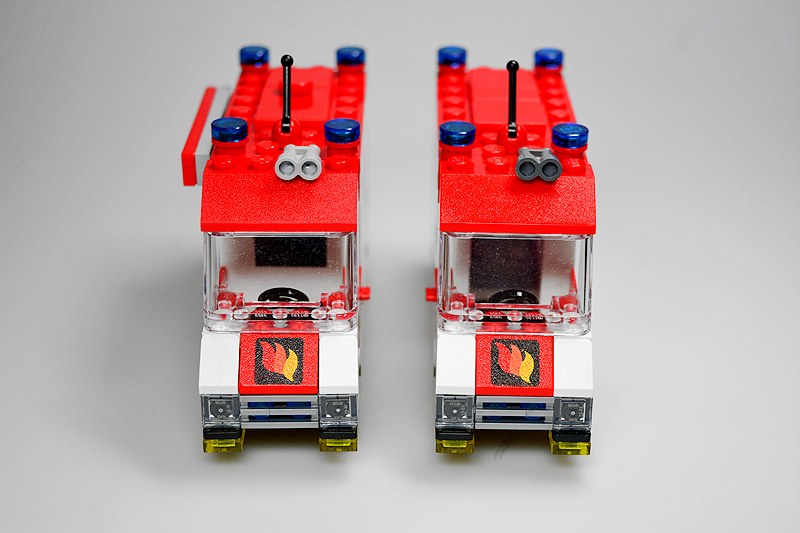

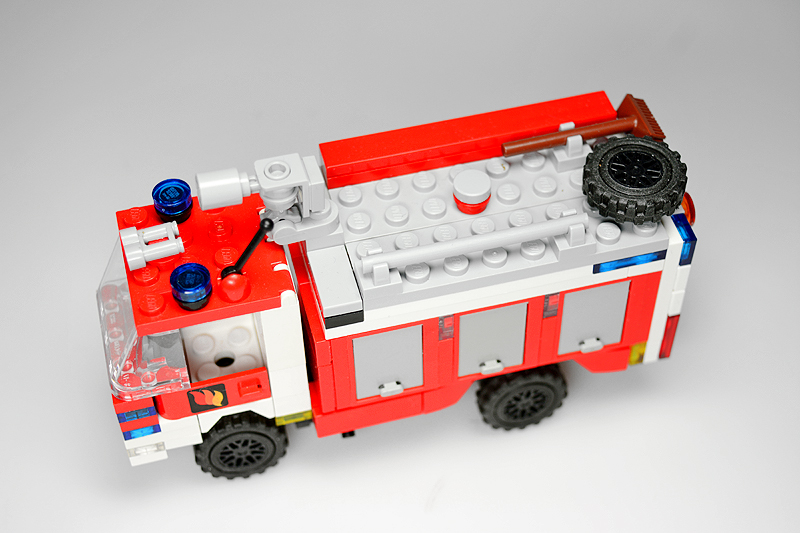

Eine Anhängeleiter wollte ich übrigens immer schon mal bauen. Allerdings bot meine Feuerwehr Farnheim dafür nicht den Anlass – mein erweitertes Universum aber schon. Bei meiner Recherche nach entsprechenden Umsetzungen aus LEGO® stieß ich auf einige durchaus detailreiche Exemplare anderer Modellbauer. Als Ideengeber wären sie sicher geeignet, aber allesamt zu groß für meinen Maßstab. Also mussten mir Vorbildfotos entsprechende stilistische Dinge aufzeigen helfen, zu erkennen, wie ein solcher Anhänger konstruiert ist und was bei solch einem Gerät wichtig ist zu zeigen. Was sich anhand der Vorbildfotos rasch zeigte war, dass die Leiter im angekoppelten Zustand niedriger ist, als abgestellt. Das liegt daran, dass die Deichsel an einem Leiterende angebracht ist. Ein konstruktives Merkmal, das ich unbedingt auch in der modellhaften Umsetzung darstellen wollte. Und so nahm dies auch den größten Zeitraum bei der Tüftelei ein. Es ist zwar keine bautechnische Meisterleistung, jedoch dem Realismus dienlich. Und überhaupt beschränken die detaillierten Ausprägungen an diesem kleinen Modell eher auf ein zusätzliches Kennzeichen am Heck und einem kleinen Abstützungssystem.