Schlauchwagen haben bei der Feuerwehr eine lange Tradition. Sie gelten als wichtiges Unterstützungsfahrzeug in der Brandbekämpfung. Überall dort, wo bspw. Löschwasser über lange Wegstrecken gefördert werden muss, oder, wenn das in herkömmlichen Löschfahrzeugen mitgeführte Schlauchmaterial nicht ausreicht (z.B. bei Großbränden), kommen solche Fahrzeuge zum Einsatz. Sie haben dazu vornehmlich allerlei Schlauchmaterial an Bord. Genauer gesagt insgesamt 2.000 m B-Schläuche, wovon 600 Meter in sog. Buchten im Fahrzeugheck vorgekuppelt lagern, die auch während einer Schrittfahrt verlegt werden können.

Zudem finden sich auf dem Fahrzeug weiteres Schlauchmaterial mit kleineren Durchmessern, zahlreiche wasserfördernde Armaturen, wie Verteiler, Stand- und Strahlrohre, eine Tragkragspritze 8/8 zur Förderung des Löschwassers sowie Schaummittel, Kupplungen etc. Bewegt und bedient wird dieses Fahrzeug von einem selbsttätigen Trupp (1/2). Daher deutet auch das hintere Buchstabenkürzel hin. Es gibt sie auch mit einer Staffelkabine in der Besetzung 1/5.

Kommen wir zur Feuerwehr Farnheim: die beschaffte 1978 zwei baugleiche SW 2000 Tr., wovon einer noch heute – nach über 45 Jahren – im Arbeitsdienst steht. Er trägt bis heute sogar das alte Farbschema mit weiß abgesetzten Fahrzeugecken. Nach zahlreich erfolgten Umsetzungen in seinem Arbeitsleben zu anderen Standorten innerhalb des Stadtgebietes ist er nun seit einigen Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Jadergroden im Südwesten der Stadt unterstellt, und hier wird er auch bleiben, denn seine Ausmusterung soll in Kürze erfolgen.

Dass eine solche Geschichte durchaus wahrheitsgetreu ist, zeigt ein Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Lehe; tatsächlich ohne, dass meine davon inspiriert wurde. Scheinbar ist das Fahrzeug dort noch immer im Dienst, denn er wird auf der Seite der Stadtverwaltung Bremerhaven nach wie vor geführt.

Ehrlicherweise gehört ein solches Standardfahrzeug nicht wirklich zu den Fahrzeugentypen, die es für die Nachwelt zu erhalten gilt, aber dennoch war und ist er nach wie vor eine wichtige Unterstützung im Kampf gegen das Feuer. Ich wählte mir diese Art Fahrzeug aus, um dem alten Kurzhauber-WLF auch die Version mit kürzerer Haube zur Seite zu stellen. Denn das Vorbild war ein weit verbreitete Fahrzeugbasis in den 1960ern bis in die 1990er Jahre hinein – nicht zuletzt bei vielen freiwilligen Wehren im Land.

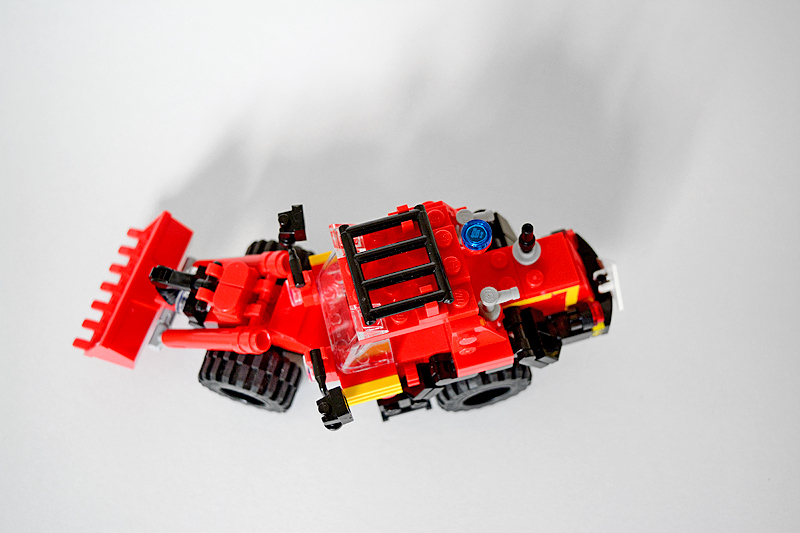

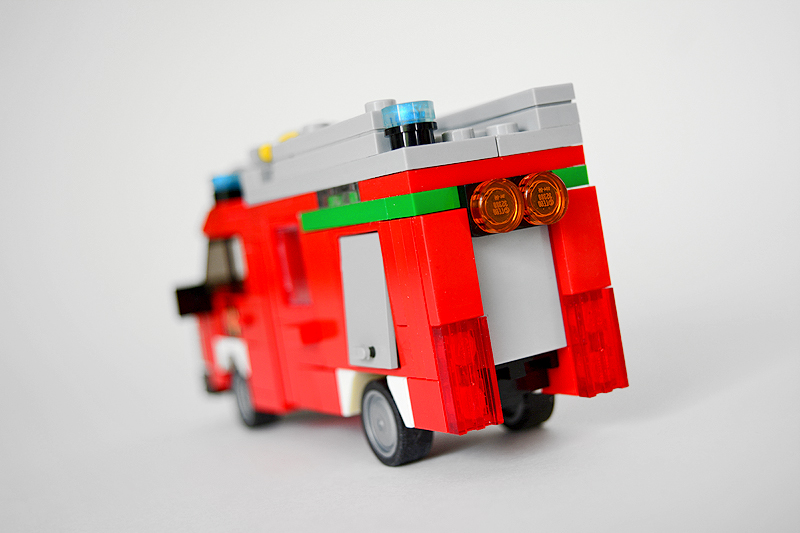

Der Aufbau ist erneut aus einer gestürzt angeordneten Cupbard-Basis entstanden. Die Dachbeladung besteht aus einer Schlauchbrücke (die rot-weißen Rohre), Reserverad, Schlauchbrücken und einer Steckleiter. Das Heck wurde angesnottet, will heißen, das dortige Gerätefach lässt sich nicht öffnen. Zudem bekamen die hinteren Fahrzeugecken rot-weiße Diagonalstreifen aus Selbstklebefolie, wie es für die Zeit vielerorts üblich war. Die Kabine ist nahezu kompletter Nachbau der WLF-Kabine, jedoch war die Verkürzung etwas kniffelig. Tatsächlich ist es augenblicklich nicht möglich die Autotüren auf einer Noppe zu fixieren.

Der Fotovergleich mit dem Wechsellader auf den letzten beiden Bildern zeigt übrigens den optischen Unterschied zwischen den beiden Haubenlängen.