Lange bevor es in Serie gefertigte Großtanklöschfahrzeuge speziell für den urbanen Raum gab, besaß die Berufsfeuerwehr Farnheim bereits ein erstes, für große Brände ausgerichtetes Sonderfahrzeug. Rechtzeitig fertiggestellt und endabgenommen konnte es 1972 auf der Interschutz in Frankfurt am Main dem interessierten Fachpublikum vorgestellt werden.

Das Fahrzeug war für damalige, städtische Verhältnisse ein echter Löschriese. Der Aufbau war zunächst eine Einzelanfertigung und wurde extra nach den Bedürfnissen der Farnheimer Feuerwehr geplant und entwickelt. Die Brandbekämpfung im Allgemeinen sah seinerzeit vor, den Löschangriff über die damals weitverbreiteten standardisierten LF 16 vorzunehmen. Unterstützt wurden sie, je nach Alarmierungsgrad, durch sog. Zubringerlöschfahrzeuge (intern scherzhaft „Wasserkühe“ genannt), die einzig mit größeren Löschmittelmengen aufwarten konnten.

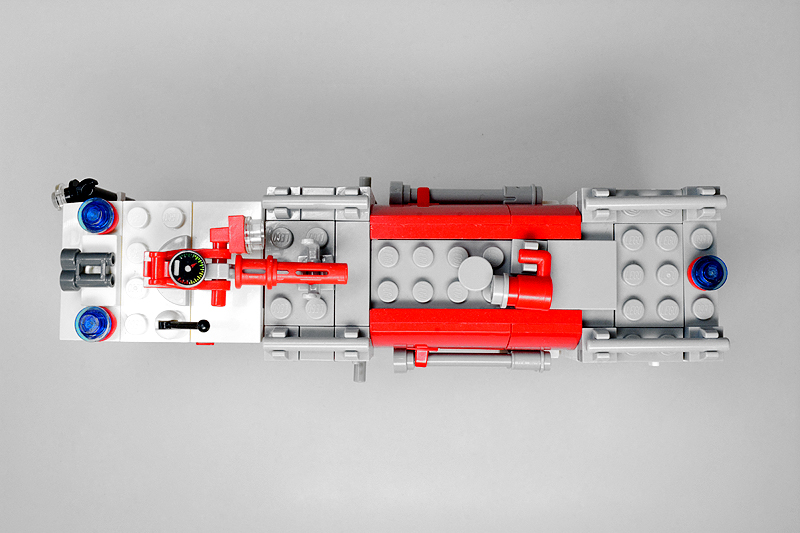

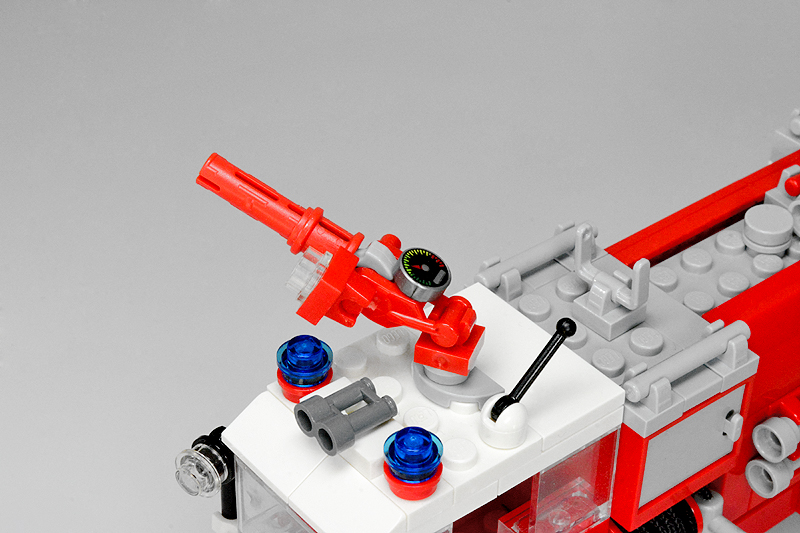

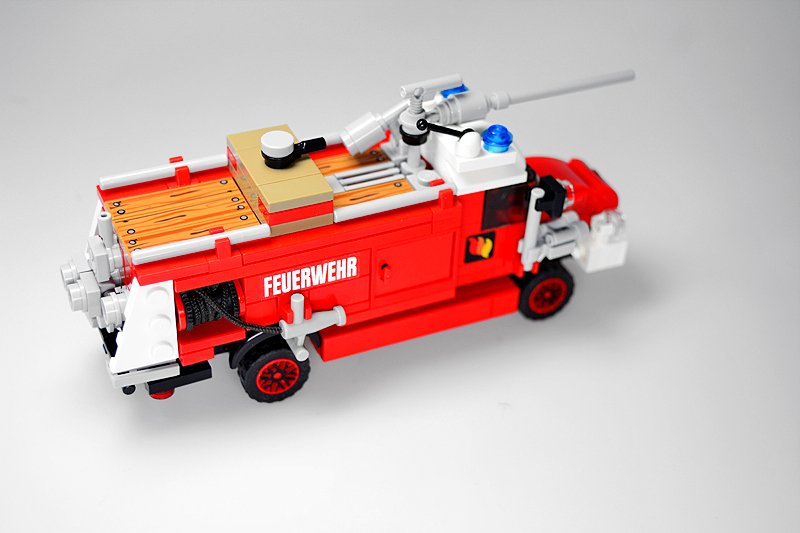

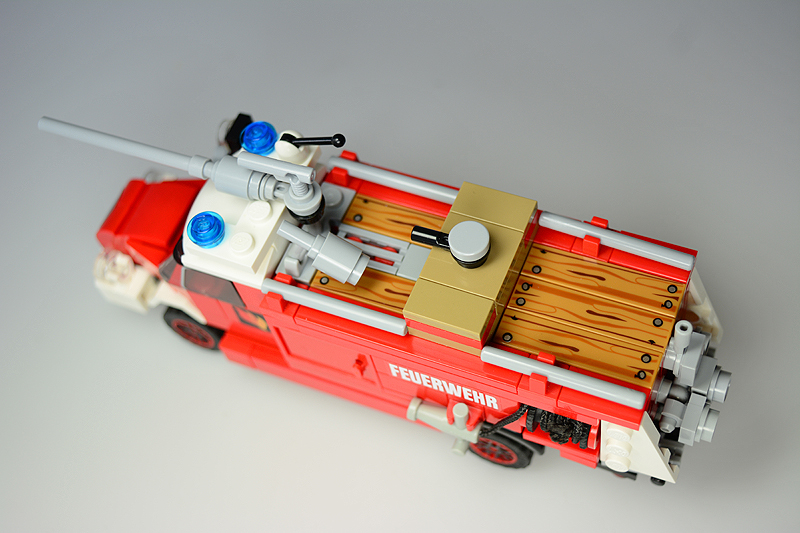

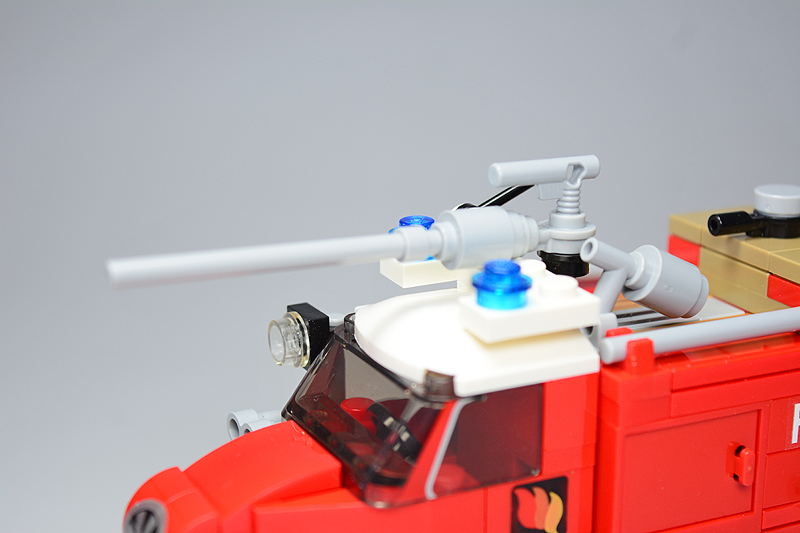

Das neue Fahrzeug galt als einsatztaktische Weiterentwicklung dieser in Farnheim eingesetzten Zubringerlöschfahrzeuge. Die Tanks des neuen SLFs fassten nunmehr 6.000 L Wasser und 1.000 L Schaum. Die auf hohen Wasserdurchfluss ausgerichtete Kreiselpumpe förderte 4.800 L in der Minute und der kombinierte Schaum-Wasserwerfer, der vom Fahrerhausinneren aus bedient werden konnte, schoss rund 3.000 L Löschmittel/Minute etwa 70 Meter weit dem Brandherd entgegen.

Der Fahrzeugtyp bewährte sich in der Farnheimer Einsatzpraxis so gut, dass die Feuerwehr im folgenden Jahr noch ein weiteres Fahrzeug beschaffte. Heute steht der Fahrzeugtyp gewissermaßen in dritter Generation im Einsatzdienst. 1990 erfolgte mit der Beschaffung zweier Nachfolger die schrittweise Ausmusterung der Fahrzeuge, bei der sie zunächst bis 1993 als Reserve fungierten, ehe sie schlussendlich außer Dienst gingen. 1995 wurde eines der beiden Fahrzeuge an einen kleinen Flugplatz in Hessen verkauft, das zweite Fahrzeug schenkte man einer Feuerwehr in Dalmatien (Kroatien). Dort wurde es nach einigen Dienstjahren kurz nach der Jahrtausendwende offenbar verschrottet, denn hier verliert sich seine Spur. Als die im Jahr 2008 neu gegründete Abteilung der Feuerwehrhistorik begann, nach dem Verbleib einiger ehemaliger Fahrzeuge zu forschen, stieß man bei der Recherche bei einem Händler für gebrauchte Nutzfahrzeuge in Bayern auf das besagte SLF, das mittlerweile in einem sehr bemitleidenswerten Zustand war. Nachdem der Ursprung aus Farnheim zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte und man mit dem Händler handelseinig wurde, holte man das Fahrzeug wieder zurück an die Jade. In über vielen hundert Stunden Sanierung und Restaurierung erstrahlt das erste Sonderlöschfahrzeug der Feuerwehr heute wieder stolz im Auslieferungszustand von 1972 und kann neben vielen anderen Exponaten im neuen Feuerwehrmuseum bestaunt werden.

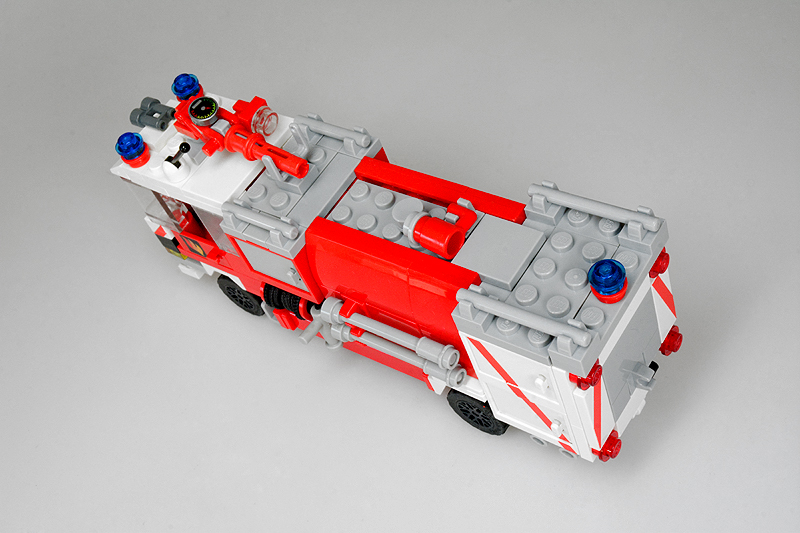

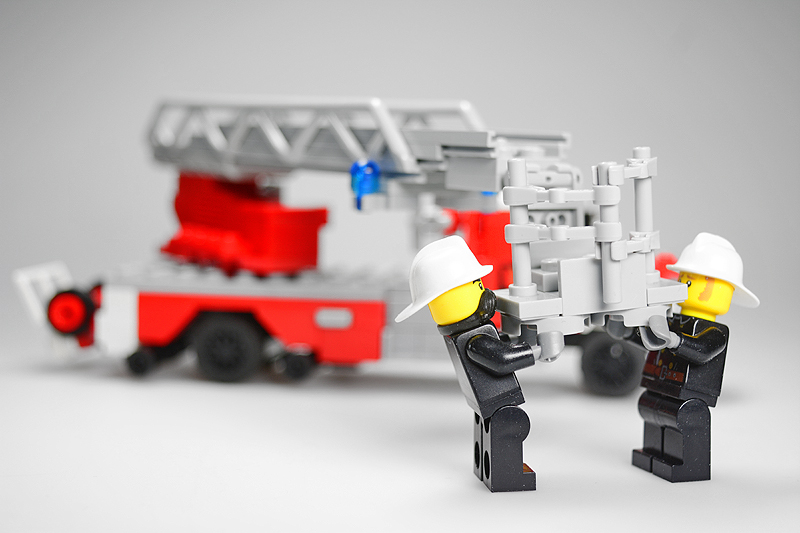

Als ich vor über über 4 1/2 Jahren dieses Modell erschuf, war ich aus verschiedensten Gründen nicht so recht mit dem Ergebnis zufrieden. Zu keiner Zeit. Zwar stellte ich das Fahrzeug in den folgenden Jahren auf zahlreichen Ausstellungen zur Schau, aber das modellbauerische Ergebnis wollte mich auch durch’s sog. „Schöngucken“ nicht so recht überzeugen. Es basiert locker auf einem Vorbildfahrzeug, das ab 1972 bei der Berufsfeuerwehr Antwerpen Dienst tat. Ziel war es nie, es so exakt wie möglich nachzubauen. Dabei faszinierten mich Details wie die großen Dachwerfer, die Tanksektion sowie die Anordnung der Gerätefächer dazu. Hinzu kam eine Staffelkabine, die dem Originalfahrzeug mitsamt dem langen Aufbau zu einer schön gestreckten und schnörkellosen Seitenlinie verhalf. Vermutlich war mein Modell von damals einfach nicht lang genug. Und so ging ich das Projekt kürzlich noch einmal an.

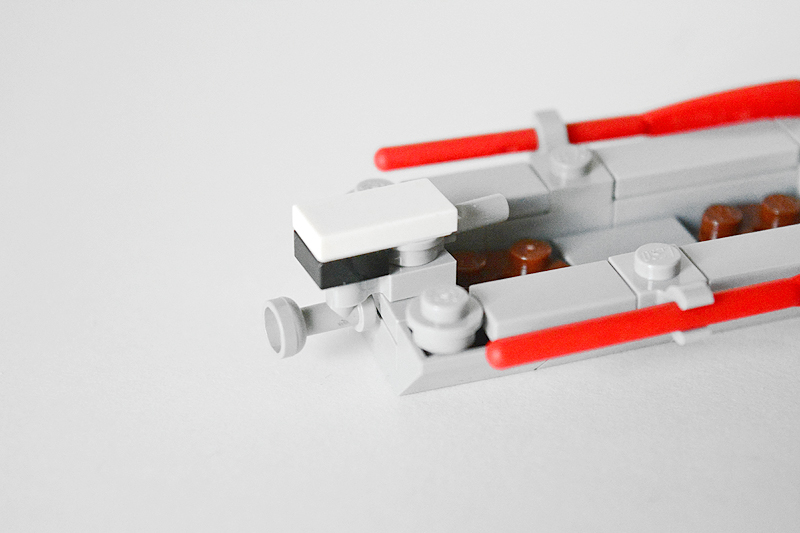

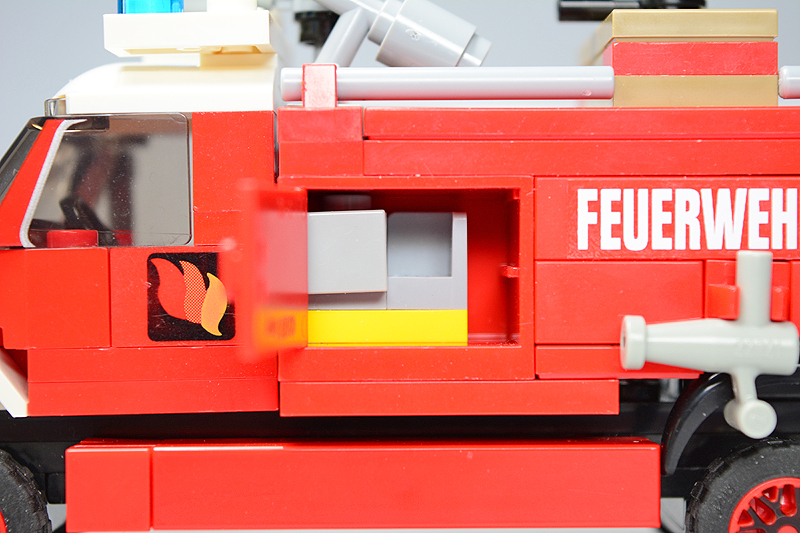

Nach wie vor ist meine Version kein präziser Nachbau, sondern vielmehr etwas Eigenes, das auf die damaligen Bedürfnisse der Farnheimer zugeschnitten ist. So wurde in der Überarbeitung der Aufbau in großen Teilen neu zusammengesetzt und ein hinteres Gerätefächersegment hinzugefügt. Gleichzeitig habe ich den vier Noppen breiten Geräteraumzugang, der hinter der Kabine anschloss, zugunsten einer Schnellangriffseinrichtung und kleinen Gerätefächern durch die beliebten Cupboards getauscht. Dabei wurde auch der Radstand um eine Noppe verlängert. Der massive Dachwerfer verschwand und wurde durch eine dem Modell in der Länge passendere Version ersetzt. Parallel erhielt das Aufbaudach aus hellgrauen Platten eine durchgängige begehbare Fläche. Anhand der diagonalen Warnschraffierung an den Fahrzeugecken und dem bekannten weiß-roten Look meiner Feuerwehr-Oldtimer soll dieses Fahrzeug optisch der Zeit-Epoche während der 1960er bis weit in die 1970er Jahre hinein leicht zuzuordnen sein. Schließlich erhielt auch die Fahrzeugfront eine kleine optische Anpassung. Aber die wechselvolle Geschichte, die ich mir damals hierfür ersann, blieb erhalten.