Als die Feuerwehr Farnheim 1994 das Feuerlöschboot „Oberbranddirektor Lübben“ in Dienst stellte, war es das modernste und größte Boot seiner Art in Europa. Die knapp 30 vergangenen Dienstjahre im Wasser gingen allerdings nicht spurlos an der „OBrD Lübben“ vorüber. Es herrschte also akuter Handlungsbedarf.

Da mittlerweile die Stadtkassen nicht mehr so üppig gefüllt sind wie damals, hatte man sich frühzeitig mit sämtlichen Verantwortlichen zusammengesetzt und verschiedenste Möglichkeiten für das größte und wichtigste Löschboot in Farnheim, die „Oberbranddirektor Lübben“, erörtert. Man entschied sich letztlich für eine umfassende Modernisierung und gegen einen Neubau, weil diese von den Stadtkämmerern und Wirtschaftsprüfern als die wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösung erachtet wurde. So verbrachte das Löschboot die letzten rund 15 Monate in den NOVIS Schiffswerften in Farnheim und zuletzt bei Lütjens & Heyn am Ausrüstungskai.

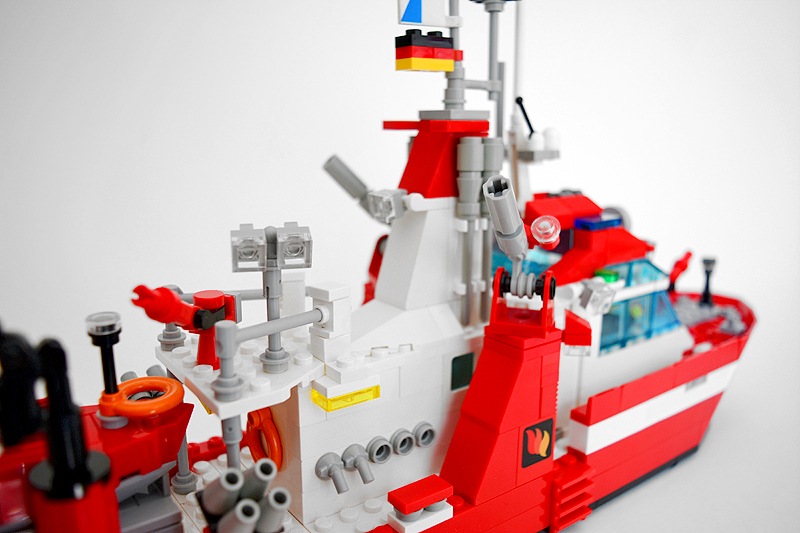

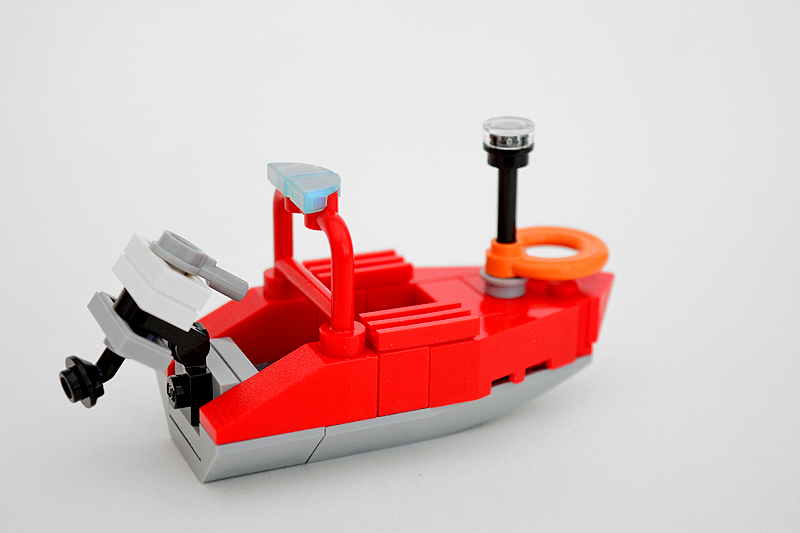

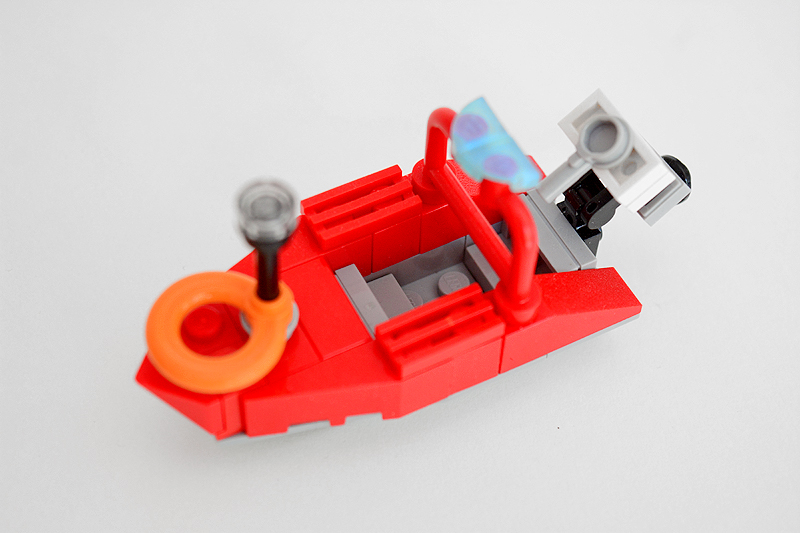

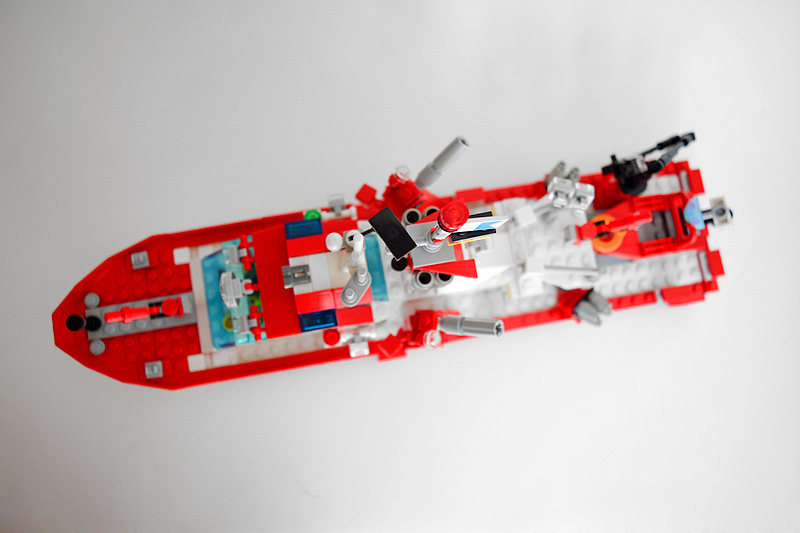

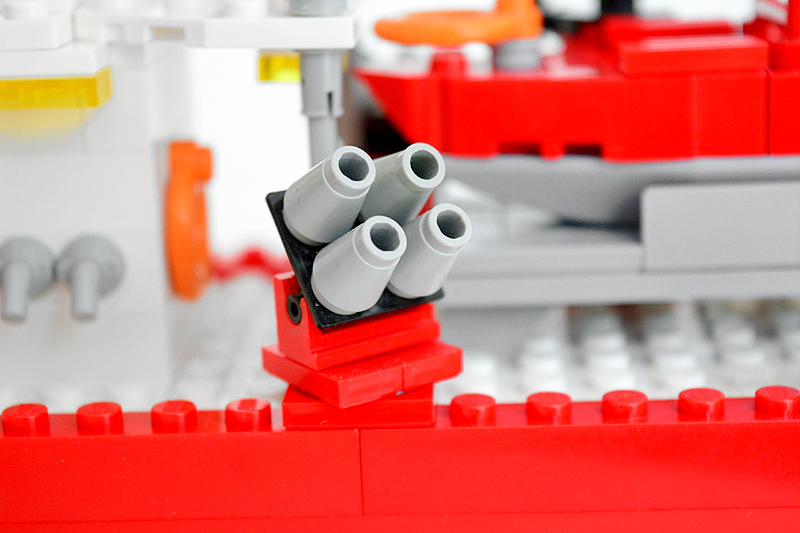

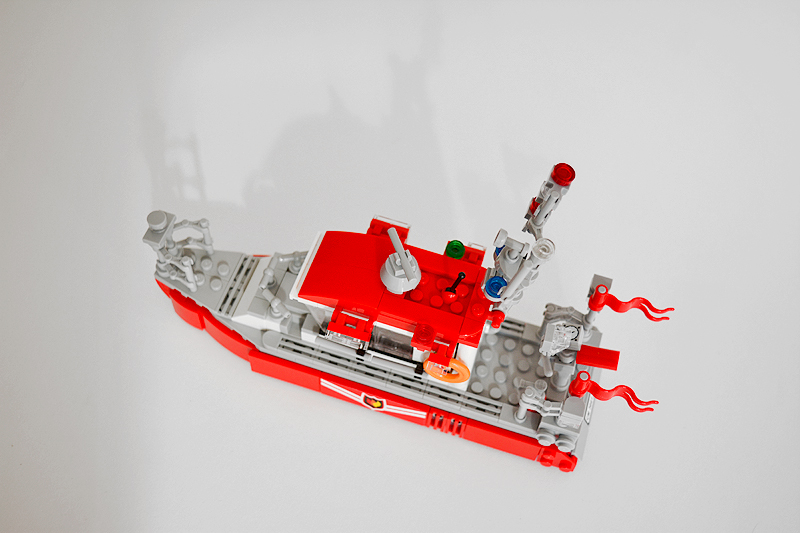

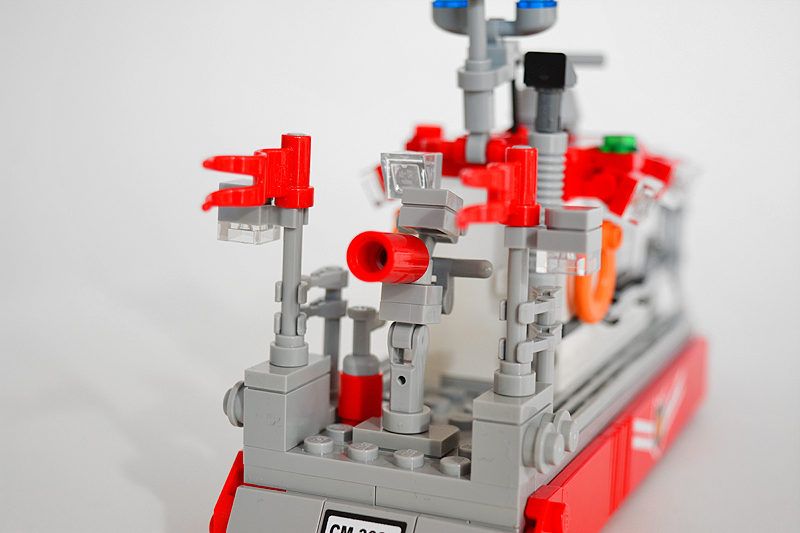

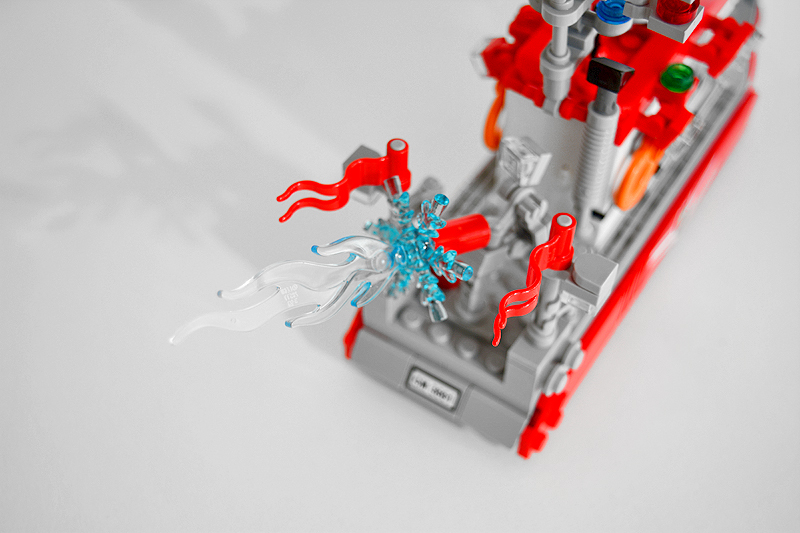

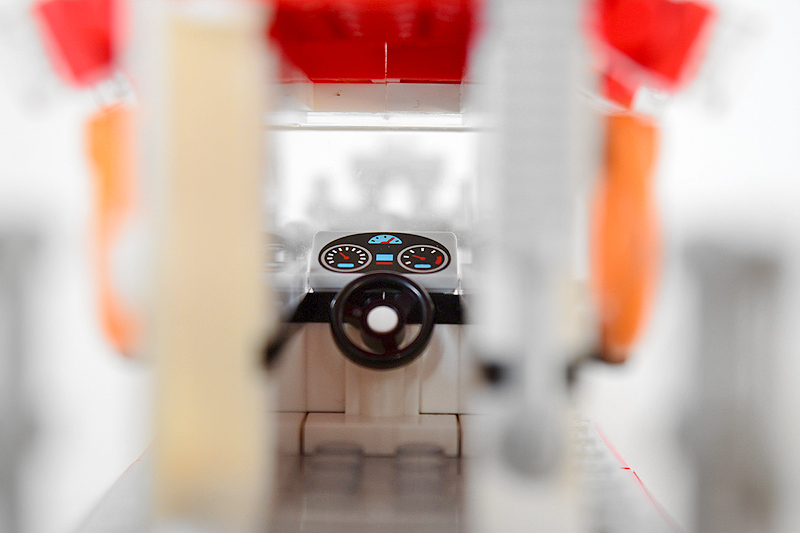

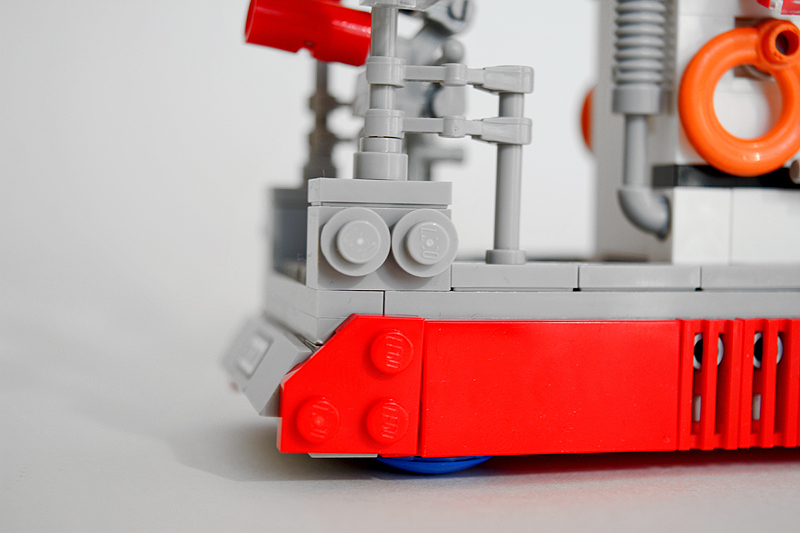

Die Modernisierung umfasst den Um- und Einbau modernster Navigations- und Kommunikationstechnik. Auch wurde der komplette Antrieb (Motoren, Wellen, Schrauben) generalüberholt. Die größte Herausforderung war allerdings das Einsetzen einer neuen rund 9 Meter langen Rumpfsektion. Damit konnte der nutzbare Raum an und unter Deck erheblich vergrößert werden. Das bedeutete aber auch, dass die Antriebswellen, Kabelstränge und sonstige Zuleitungen für Löschmittel, Hydraulik etc. erneuert, verlängert bzw. umgelegt werden mussten. Auch die Ballast-, Löschmittel- und Dieseltanks waren von der Verlängerung betroffen. Der so gewonnene Platz konnte allerdings für neue Decksaufbauten genutzt werden. Zum Beispiel wurde ein Behandlungsraum eingerichtet, der auf notfallmedizinische Fälle ausgerichtet ist. Ferner konnte die komplette feuerwehrtechnische Beladung eines HLFs nach DIN in einem weiteren Lagerraum verstaut werden. Auf dem Achterdeck war nun Platz für ein Beiboot und einen 2-Tonnen-Hebekran. Zudem wurden auch die löschtechnischen Einrichtungen leistungsgesteigert modernisiert. Vier Feuerlöschpumpen stellen insgesamt bis zu 120.000 L Wasser/Minute zur Verfügung. Die Wurfweiten betragen, je nach Monitor-Typ, rund 120 oder 150 Meter. Natürlich sind sämtliche Löscheinrichtungen seewasserfähig. Der eingebaute Schaummitteltank fasst nun mit 15.000 L ein Drittel mehr.

Bereits Ende April dieses Jahres wurde das Löschboot wieder der Farnheim Port Authority (FHPA) übergeben und folglich in den Einsatzdienst gestellt. Ihre erste Bewährungsprobe hatte die „OBrD Lübben“ schon im Juni, als auf einem Containerschiff ein Feuer ausbrach.

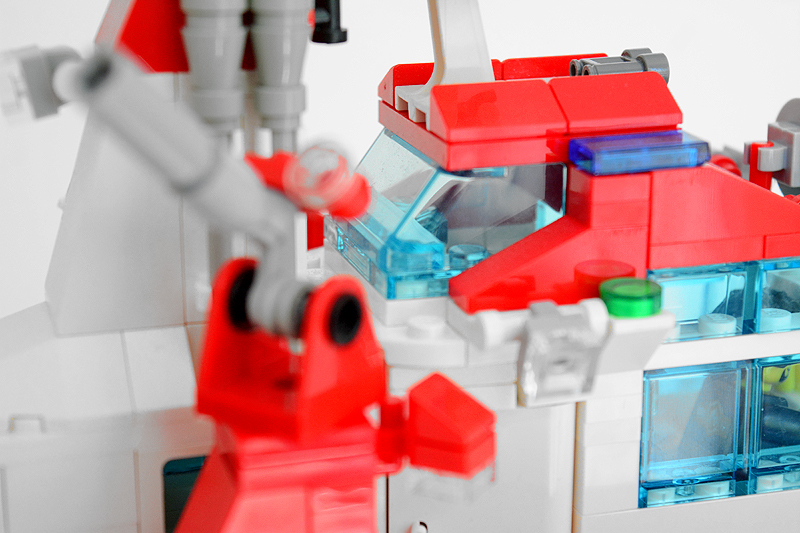

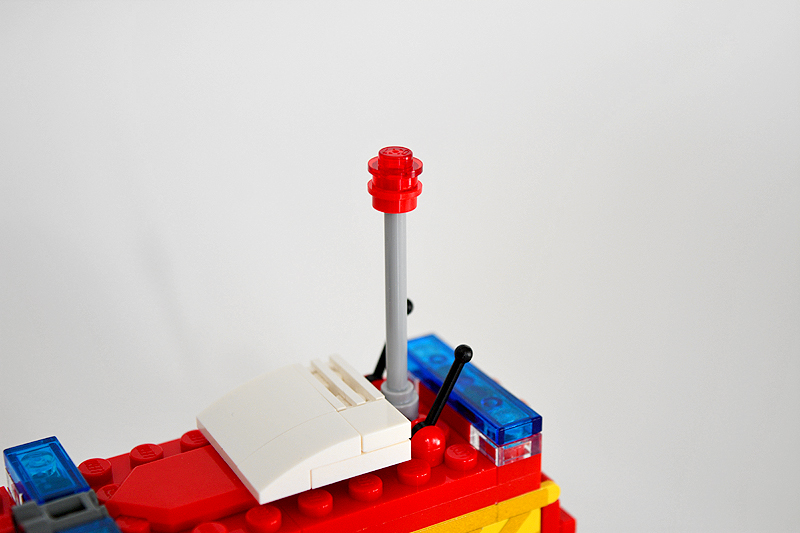

In der Motivationsphase als ich „Jade“, „Stadtbrandmeister Vincke“ und ein Lotsenboot (das folgt mal zu einem späteren Zeitpunkt) baute – angefixt durch den sensationellen Youtube-Kanal „HamburgHafenLive“ – überarbeitete ich auch meinen Erstling, das große Löschboot. Eigentlich ist es viel mehr als eine bloße Überarbeitung geworden, denn es sollte gleichzeitig mehr „Branddirektor Westphal“-Vibes bekommen, und das ging nur mit der bereits oben beschriebenen Rumpfverlängerung. Die Decksaufbauten, die im vorderen Bereich sechs Noppen breit sind verjüngen sich, bedingt durch die seitlichen Monitortürme, nach hinten hin auf vier Noppen. Damit verbleibt am Engpass der Turmaufbauten eine Noppe für den Durchgang an Deck. Die Deckaufbauten sind eigentlich eine vollständige Neukonstruktion. Brücke, der Platz für die Monitorsteuerung sowie der Schornstein entstanden neu. Dabei musste auch die angesprochene Verjüngung der Decksaufbauten berücksichtigt werden. Dies gelang durch die Verwendung von Eingangstüren, da sie im geschlossenen Zustand einen passenden, diagonalen Übergang von 6 auf 4 Steinebreiten schaffen.

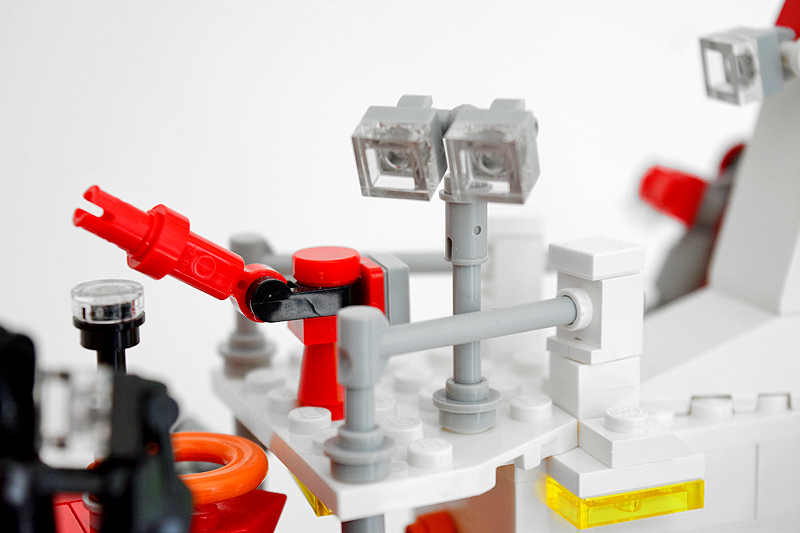

Das abschließende Finishing ergänzt das fertige Modell um etwas „Gebreeble“ wie Antennen, Radare, Scheinwerfer, Positionslichter, Typhon etc.